Alimentation

Additifs alimentaires

15 mars 2021

Les additifs ne sont pas des denrées en tant que tels. Ils sont ajoutés lors du processus de fabrication de certains aliments afin de remplir une ou plusieurs fonctions technologiques. Elles peuvent aussi influencer la saveur, la couleur ou la consistance d’un produit fini. La Suisse autorise environ 350 additifs, dont une cinquantaine dans les produits bio, tous réglementés, ainsi que plus de 2500 substances aromatisantes. Cette dernière catégorie est réglementée dans une ordonnance spécifique (Ordonnance sur les arômes).

Une victoire a été obtenue avec le E171, ou dioxyde de titane, définitivement retiré en 2022 dans l'alimentation. La FRC lutte pour qu'il en soit de même dans les cosmétiques et les médicaments.

Que dit la loi?

L’Ordonnance sur les additifs fixe le bon usage des additifs, notamment pour les substances qui peuvent être utilisées dans un nombre limité de catégories d’aliments et avec des teneurs à ne pas dépasser. L’annexe 3 de l’Ordonnance du Département de l’économie sur l’agriculture biologique restreint l’usage des additifs dans les produits bio. Ces règles sont régulièrement ajustées en regard des connaissances scientifiques les plus récentes.

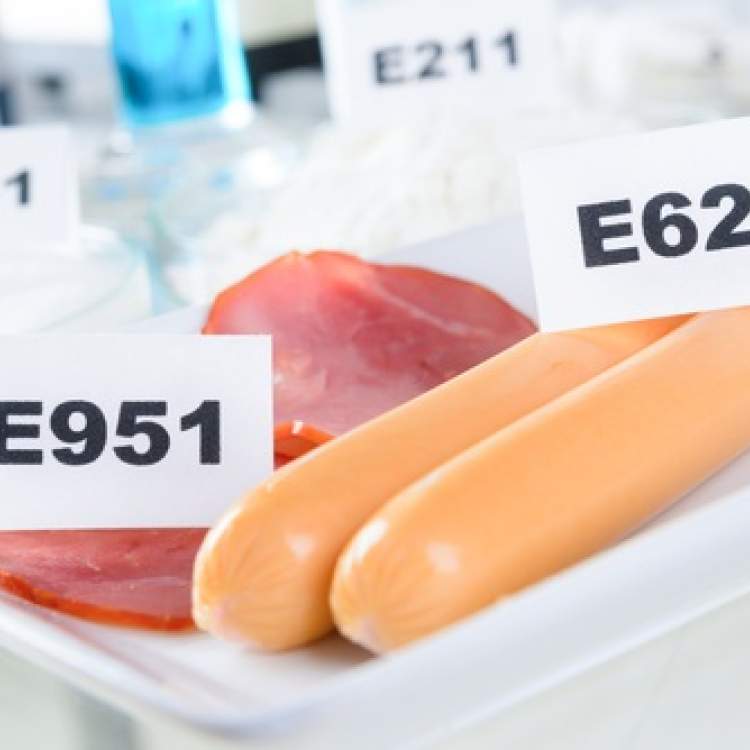

Comment reconnaître un additif?

Légalement, il doit être nommé dans la liste des ingrédients et être précédé de sa fonction (acidifiant, p. ex.). Il est nommé par son nom entier ou sous forme de numéro apposé derrière un «E». Ce code E est identique en Suisse et dans l’Union européenne. Une étiquette pourra ainsi mentionner: «acidifiant: tartrate de potassium» ou «acidifiant: E 336». Les boissons alcoolisées font exception car elles n’indiquent pas obligatoirement leur composition. Cette lacune législative est défavorable à l’information du consommateur.

A quoi servent les additifs?

Ils sont avant tout utiles aux fabricants dans l’élaboration de produits apprêtés ou transformés. Les additifs facilitent notamment l’automatisation de la production, prolongent la conservation des denrées et (re)donnent au produit fini des qualités qu’il aurait perdues en cours de processus.

On distingue plusieurs familles: les colorants, les conservateurs, les antioxydants (empêchant le rancissement), les acidifiants et les correcteurs d’acidité, les antiagglomérants, les antimoussants et les agents moussants, les agents de charge (servant à augmenter le volume), les supports (pour ajouter une vitamine par exemple), les émulsifiants (mélangeant l’eau et la graisse), les affermissants, les humectants, les exhausteurs de saveur…

Certains additifs figurent également dans la cuisine des ménages. C’est le cas de la poudre à lever sèche (E 450, E 500 ou E 336), de la pectine (E 440) destinée aux confitures ou encore des édulcorants de table.

Lesquels sont les plus utilisés?

On compte parmi eux le E 330, un correcteur d’acidité, les amidons modifiés utilisés comme épaississants, le E 322, un émulsifiant qui regroupe les lécithines, de même que le E 471, un acide gras, le E 300 ou acide ascorbique, les gommes xanthane (E 415) et de guar (E 412), ainsi que le gélifiant E 407. En France, 78% des 30 000 produits enregistrés entre 2008 et 2016 contenaient au moins un additif. Ces chiffres excluaient les confiseries de l’évaluation, ce groupe étant connu pour en renfermer un grand nombre (Anses). Les produits qui contiennent dix additifs ou plus se trouvent notamment parmi les viennoiseries et desserts surgelés (16%), les produits traiteur frais (15%) et les glaces et sorbets (12%).

Les additifs problématiques

Si la plupart des additifs sont inoffensifs, les colorants, les exhausteurs de saveur, tout comme les arômes, peuvent donner l’impression que la denrée contient plus d’ingrédients chers ou de meilleure qualité (p.ex. fruits). Ils risquent de tromper le consommateur sur la valeur réelle du produit.

Un petit nombre sont mis en cause pour des questions de santé. Pour être admis, les additifs ont été évalués l’un après l’autre, donc pas dans des conditions de consommation réelles où toutes sortes de substances sont absorbées tout au long de la journée. Les enfants risquent notamment de dépasser la dose journalière admissible. Parmi les plus douteux se trouvent des colorants (dont les azoïques), des conservateurs (notamment des nitrites et nitrates, ainsi que des benzoates), des antioxydants (E 320, E 319 et des phosphates), des agents de texture, des exhausteurs de saveur et certains édulcorants.

Peut-on procéder autrement?

On voit clairement arriver de nouvelles tendances, oui. Les fabricants cherchent à diminuer le recours aux additifs en utilisant plutôt des auxiliaires de fabrication (des enzymes, p. ex.). Problème: il n’est pas obligatoire de les indiquer sur l’étiquette. Il n’existe pas d’étude pour la Suisse, toutefois la FRC observe une tendance au clean-labelling (sans colorant, sans phosphates, etc.) sur les emballages.

Comment les éviter

Il est impossible de savoir la quantité qu’une denrée contient pour chaque additif. Le plus simple consiste à diminuer la fréquence de consommation des produits qui en indiquent dans la liste des ingrédients. Ainsi, on fera attention aux charcuteries, aux bases toutes prêtes telles qu’un mélange pour faire un gâteau ou un dessert.

Comme la législation biologique limite le recourt aux additifs à une cinquantaines de substances, opter pour des denrées bio est une bonne piste à suivre, mais lire l’étiquette reste de mise. Les labels Bourgeon et Demeter ont des règles encore plus restrictives.

Les aliments frais, non transformés comme la viande fraîche ou les fruits et légumes ne contiennent pas d’additif, hormis les traitements de l’écorce autorisés notamment pour les agrumes. Cuisiner soi-même à partir de produits non transformés, si possible bio, est donc un bon moyen pour éviter les additifs.

Enfin, en magasin, avoir sous la main l’application FRC des additifs alimentaires peut être utile. Pour les autres, en format de poche à imprimer, c’est à télécharger ici!

En lien connexe: notre dossier sur les nanoparticules (additifs alimentaires et non alimentaires)