Relevés de prix

Les circuits courts, vraiment intéressants ?

La FRC s’emploie à promouvoir la vente directe. C’est une manière de contrer le manque de transparence sur la formation des prix et les marges prélevées par la grande distribution. Enquête sur les prix des denrées de garde.

09 juillet 2024

Anne Onidi

Journaliste scientifique

Sandra Imsand

Journaliste, responsable Enquêtes

La vente directe, c’est favoriser les produits de saison, de proximité, moins d’intermédiaires entre producteur et consommateur. C’est aussi cultiver une relation de confiance avec les acteurs locaux. Que des avantages, donc. Mais qu’en est-il des prix pratiqués au marché ou dans les magasins à la ferme?

«Coop et Migros se font de bonnes marges sur nos producteurs suisses. Je me suis donc décidé à faire mes courses à la ferme, explique ce Vaudois à notre permanence FRC Conseil. Mais pourquoi le kilo de carottes est-il plus cher sans intermédiaire qu’en grande surface?» Alors, les circuits courts sont-ils de vrais bons plans pour la clientèle? Peut-on comparer deux systèmes uniquement d’un point de vue comptable? Enquête en terres romandes.

Démarche et méthodologie

La FRC a opté pour les agriculteurs bio, car leur nombre réduit permettait d’avoir une vision complète des prix plutôt que des relevés sporadiques ou aléatoires. Mais pour être exhaustif, encore fallait-il trouver les producteurs de fruits et légumes présents sur les marchés ou avec un marché à la ferme. Il a fallu regrouper des coordonnées dispersées sur différents sites et banques de données, plus ou moins à jour.

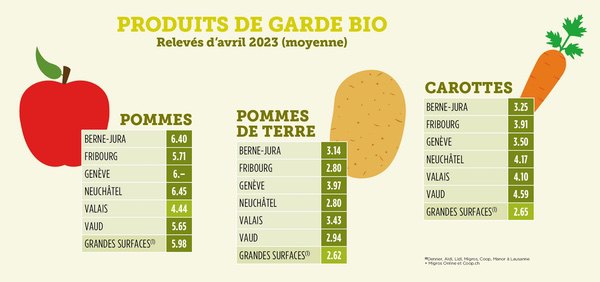

La FRC avait misé sur des produits de garde: pommes, carottes et pommes de terre, encore disponibles en avril 2023. Dix-huit enquêteurs avaient pour mission de joindre les producteurs, ou de se rendre sur place quand c’était possible, afin d’en connaître les prix. Pour être comparables, les relevés devaient avoir été effectués dans un intervalle de 15 jours. Durant la même période, la FRC a noté les prix des mêmes denrées de la grande distribution (enseignes physiques et sur internet).

18 clients mystères

Nos clients mystères ont eu la tâche ardue. Déjà, difficile de joindre les gens en direct quand les données ne sont pas complètes ou à jour. Ensuite, le contact n’a pas toujours été avenant: «Je ne sais pas, venez voir vous-même!» Une attitude qui découragerait de vrais clients potentiels.

En outre, les enquêteurs ont fait chou blanc auprès de nombreux producteurs, faute de stock. Mars et avril sont en effet les plus difficiles pour l’agriculture: les récoltes de l’année d’avant sont largement vendues et la nouvelle production n’est pas prête. À cette période, les lieux de vente proposent régulièrement un assortiment réduit, quand les maraîchers ne doivent pas se fournir ailleurs ou fermer boutique temporairement. La liste de départ comprenait 150 adresses... elle s’est réduite à 62 répondant à tous les critères du protocole d’enquête.

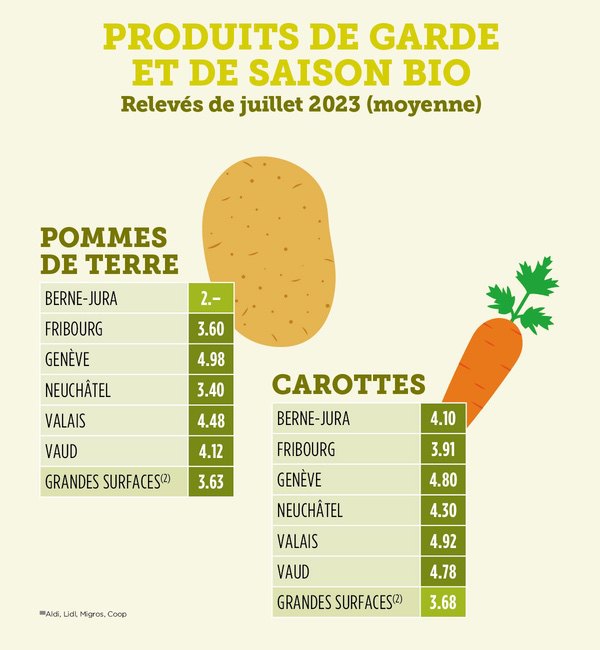

Une seconde vague de relevés s’est faite entre le 10 et le 15 juillet 2023 auprès de 30 magasins à la ferme et marchés ainsi qu’auprès de la grande distribution, avec l’espoir de trouver des produits de l’année et de pouvoir évaluer les différences.

Comment expliquer ces prix dans les circuits courts ?

Formation des prix | L’analyse de la formation des prix est peu étudiée dans la vente directe. Pourtant, de nombreux producteurs seraient en faveur de plus de transparence. «J’aime expliquer le métier, montrer les infrastructures nécessaires pour le bio, l’ampleur de l’investissement en temps, matériel, terrain, dit Urs Gfeller, maraîcher à Sédeilles (FR). Mes prix ne servent pas à m’acheter la dernière voiture à la mode. Cela nécessite un gros travail de communication, et j’apprécierais d’avoir des chiffres précis à l’appui.»

62 adresses visitées

L’exercice a ceci de difficile que chaque exploitation connaît des réalités différentes selon l’équipement ou le mode de vente. Le coût de la marchandise est estimé à 65-85% du prix de vente total. Le solde paie la vente: main-d’œuvre, amortissement, emballages, locaux, mobilier et matériel (balance, frigos, etc.), coûts administratifs et charges financières. Un self-service permet des économies de personnel mais connaît davantage de vols (il se murmure un taux proche 10-15%, ndlr).

Une étude menée par Equal Profit, la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud, l’Université de Lausanne et Agridea se penche d’ailleurs sur les marges nettes des maraîchers. Le résultat est très attendu.

444 relevés en 2023

Temporalité de l’enquête| Le mois d’avril a une incidence sur nos résultats. En effet, à ce moment-là, les légumes de garde sont constitués parfois d’une fin de stock, parfois du rachat de marchandises à d’autres producteurs pour faire le joint. Ces éléments peuvent faire monter les prix. En juillet, certains producteurs proposent les premiers produits frais de la saison. Lesquels coûtent plus cher à la production, car il faut prendre en compte des serres, des voiles pour couvrir les légumes, des machines pour les enrouler et les dérouler, des heures de travail supplémentaires. Un kilo de carottes nouvelles sera ainsi facilement vendu un franc de plus que celles de pleine saison. Pareil pour les pommes de terre.

65-85% la part du coût de la marchandise sur le prix de vente

Coût de la diversité | Une des plus grosses différences de ce comparatif s’explique par l’éventail de variétés disponibles dans les circuits courts, totalement absentes des grandes surfaces au moment de nos relevés. L’exemple le plus frappant est la carotte. En moyenne, son prix en vente directe est bien plus élevé qu’en magasin. Cependant, les relevés ont montré aussi davantage de choix chez les producteurs: carottes violettes, blanches, jaunes, primeur en botte. Ces spécialités sont plus chères que l’unique variété classique trouvable dans la grande distribution. En vente directe, les carottes «standards» se vendaient, en avril, entre 2 et 3 fr. 50 le kilo, un prix en accord avec la moyenne de 2 fr. 65 chez les détaillants. Les variétés multicolores pouvaient atteindre, elles, les 5 fr. Elles pèsent donc lourd dans la moyenne en faisant grimper le total.

Le même phénomène s’observe avec les pommes de terre. Les Anneliese bleue, Rote Emmalie ou Bleue de Saint-Gall, vendues jusqu’à 6 fr. le kilo, sont disponibles aux côtés des traditionnelles Agria, Erika ou Victoria, proposées dès 54 ct. En grande surface, la diversité est plus restreinte: celles pour la raclette, à chair farineuse ou ferme, et c’est à peu près tout.

Rachats entre producteurs | Plusieurs producteurs ont indiqué proposer les denrées d’autres maraîchers. En faisant office de revendeurs, ils ajoutent leur marge d’exploitation à celle du producteur initial. «Dans le domaine du maraîchage, nous appliquons un rabais de 30% sur le prix final à nos collègues, explique Urs Gfeller. Cela couvre les frais du revendeur.» Ainsi, chaque acteur de la chaîne se rémunère correctement, selon le Fribourgeois. En théorie, le consommateur devrait donc trouver les mêmes carottes partout au même prix, en évitant une surmarge. Notre enquête démontre que ce n’est pas toujours le cas. Les moutons noirs existent.

Comparaison pertinente? | Les producteurs interrogés insistent sur la difficile comparaison entre le bio des grandes surfaces et le leur. Les paysans qui produisent pour Coop-Migros ne sont pas les mêmes que pour un marché. L’approche est tout autre. Ainsi, un maraîcher qui vend à un distributeur compresse tous ses coûts, plante sur de grandes surfaces, mécanise fortement sa production. Chaque centime compte lors des négociations. À titre de comparaison, Urs Gfeller produit 200 à 250 cultures sur 14 hectares, effectue une bonne partie du travail à la main et sélectionne des variétés pour le goût plutôt que pour la productivité. «Notre rapport au client est direct, dit-il. Nous saurons ce qu’il pense de nos produits.» Une différence encore plus marquée sur les articles transformés. Prenons la sauce tomate: «On nous accuse parfois de nous enrichir, mais les fruits sont cueillis à la main, mûrs à point et cuisinés casserole après casserole.» On est loin des tomates rougies artificiellement qui s’échangent pour 13 ct. le kilo…

AGIR

SOUTENEZ NOS ENQUÊTES. ON S'OCCUPE DU RESTE.

Preuves à l'appui, la FRC provoque des changements concrets. Faites un don.

Continuer ma lecture

Poker Menteur

Prouvé par la science: vraiment?

Cosmétiques

Choisir la meilleure crème solaire