Mobilisation

«Le boycott – ou buycott – est une manière d’agir concrète»

Mettre un produit, une marque, un pays à l’index, c’est à la fois une démarche individuelle et collective. Mise en perspective par Philip Balsiger, spécialiste des processus de contestation des marchés.

02 juillet 2025

Photo: Jean-Luc Barmaverain

Les appels au boycott et au buycott se multiplient. Le premier consiste à ne pas acheter certains produits, tandis que le second promeut le contraire: acquérir certains biens en guise de soutien à des valeurs. Cette forme de mobilisation fait partie des fondamentaux de la FRC. L’association est en effet née d’une prise de conscience: en tant qu’acheteuses, les femmes avaient le pouvoir d’influencer l’industrie par leurs choix de consommation pour leur foyer. Les pionnières de la FRC ont ainsi organisé plusieurs boycotts. Les plus éclatants ont été la grève du beurre (1967) et le boycott des charcuteries (1972). La première a fait plier le Conseil fédéral, qui a revu les prix à la baisse, le second le secteur agroalimentaire, qui a fait évoluer la législation.

Le boycott est-il pour autant une arme absolue à disposition des consommateurs pour faire évoluer le marché et régler des pratiques considérées comme problématiques? Le monde s’est complexifié et la réalité n’est pas aussi simple. Entretien avec Philip Balsiger, professeur de sociologie à l’Université de Neuchâtel et spécialiste des processus de contestation des marchés.

Boycotter en 1960 et en 2025, c’est pareil?

Non. Le paysage médiatique a changé, notamment avec les réseaux sociaux. Lancer un appel est bien différent, car la communication autour de ce moment est centrale. Le risque, aujourd’hui, c’est que l’appel se noie: tout le monde peut lancer un boycott. Il y en a plus que par le passé, mais la plupart ne sont pas suivis et sont sans effet. C’est donc à double tranchant: il est plus simple de mobiliser, mais l’écho n’est pas garanti.

Il y a donc boycott et boycott?

Le terme englobe des usages, des buts et des cibles assez différents, mais repose toujours sur le refus d’entrer dans une relation d’échange: commerciale, politique, culturelle, sportive, diplomatique. C’est un moyen de pression, une sanction. Parfois, il est lié à une conjoncture particulière, internationale, géopolitique. C’est le cas avec les États-Unis ou la guerre au Proche-Orient. Le boycott – ou le buycott – a l’avantage d’être à la portée de chacun: il ne coûte pas grand-chose, ne demande pas ou peu de ressources. Et boycotter n’est pas douloureux.

Alors, fait-il toujours peur aux entités visées?

Les grandes marques effectuent des veilles à ce sujet, car l’aspect réputationnel est un enjeu central. Parfois, un appel part de petites choses, une prise de position, une campagne de publicité. Il occupe la sphère médiatique sur quelques jours mais, généralement, il se tasse. Aussi, la plupart du temps, la meilleure réponse à avoir est de ne rien faire. Le boycott soulève donc la question de l’attention médiatique, plus par sa capacité à émouvoir que par ses effets économiques, relativement mineurs la plupart du temps.

N’y a-t-il pas de contre-exemples récents?

Si, les bières Bud Light. Leurs ventes ont chuté de manière importante suite à un boycott au printemps 2023 (lire encadré).

Nos convictions ou notre appartenance s’expriment dans notre manière de consommer. Boycotter, c’est exprimer de la solidarité, un soutien.

Philip Balsiger

Comment expliquez-vous l’attrait de ce type de démarche?

La consommation est liée à des enjeux politiques. Nos convictions ou notre appartenance s’expriment dans notre manière de consommer. Le boycott est une manière d’agir concrète pour exprimer soutien, solidarité et convictions. Chacun·e peut composer son propre menu, dès lors que des marques ne représentent pas ou plus ses valeurs.

Mais alors, la démarche est-elle individuelle ou collective?

Le boycott a un volet collectif, car il demande une prise de parole publique et des revendications. Prenons les mouvements sociaux et le refus des produits d’Afrique du Sud durant l’Apartheid. Les revendications étaient claires: le véto serait retiré une fois la situation rétablie. On le voit, avec des pratiques individuelles plus hétérogènes, son usage est devenu aujourd’hui plus diffus.

Qui dit boycott, dit souvent produit de substitution. Quelle est sa valeur?

Que reste-t-il quand on renonce à quelque chose? Sans substitut, le coût du renoncement devient trop élevé. C’est pourquoi proposer un substitut est important pour le succès de la démarche. Et c’est une opportunité pour des alternatives de se faire connaître.

En 2025, quel rôle voyez-vous pour une organisation comme la FRC?

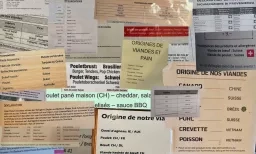

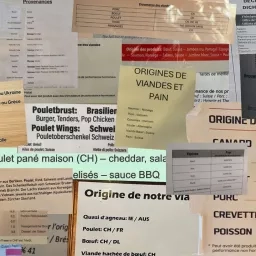

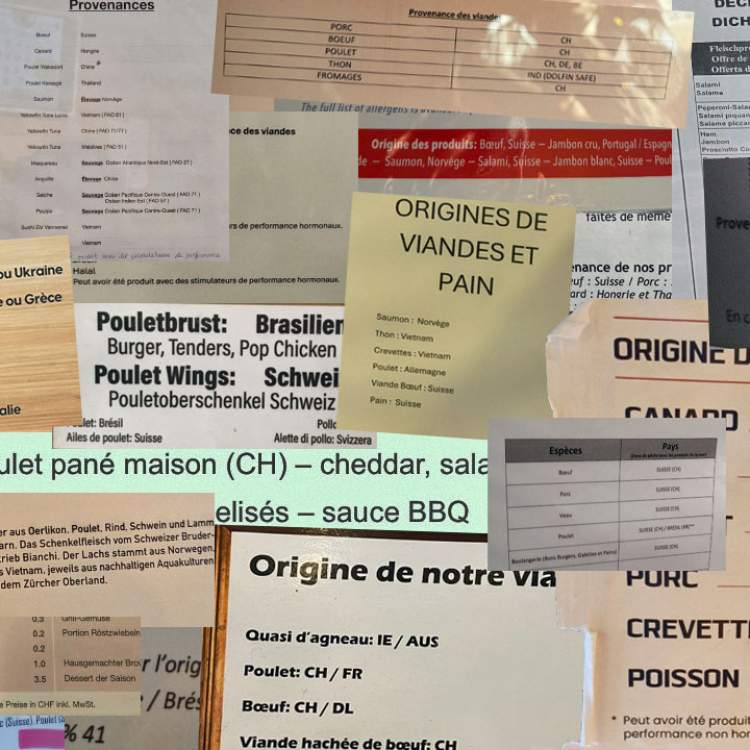

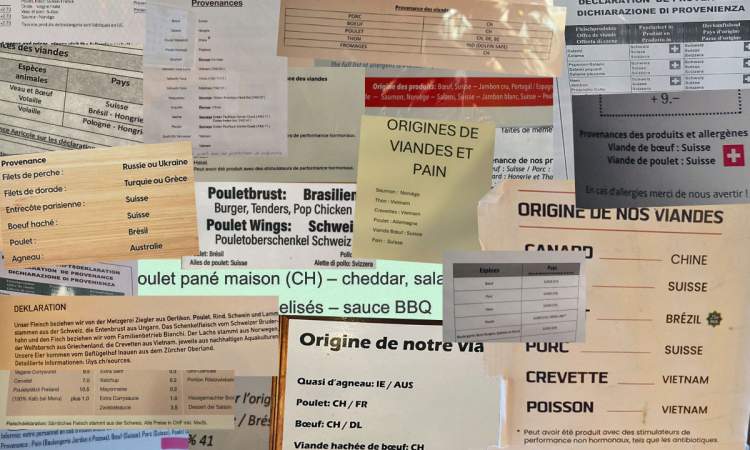

Votre association a ses propres moyens de communication pour toucher ses membres et le public, cela facilite un appel au boycott. Et les gens vont utiliser des repères, comme le fait d’accorder de l’intérêt ou de la confiance, pour obtenir de l’information. Dans un boycott, on fait des raccourcis, on se focalise sur un ou deux critères déterminants. Des organisations comme la vôtre participent au travail d’information, notamment en indiquant la provenance des biens.

Y a-t-il des raisons de ne pas se lancer?

Oui, quand il y a réticence à utiliser cet outil contre une société. Par exemple, craindre des effets négatifs sur les travailleurs, leur sécurité, leurs revenus. La solution peut alors être perçue comme plus néfaste que le problème. Un boycott basé sur un critère est plus facile à comprendre. Mais la simplification du message peut être insatisfaisante. De plus, les alternatives proposées sont souvent critiquables, elles aussi. Enfin, dans un appel au boycott, il faut prendre en compte les ressources investies, l’effet escompté et les chances de succès: on peut perdre de sa crédibilité si l’appel n’est pas suivi d’effet.

Le cas Bud Light

La compagnie avait fait appel à Dylan Mulvaney, une femme trans, pour une campagne marketing. Des figures conservatrices ont lancé un boycott aux États-Unis, largement repris par des personnalités publiques et politiques. Les ventes ont chuté de 26%. Bud Light a ainsi perdu son statut de numéro 1 des bières les plus vendues dans le pays, une place qu’elle occupait depuis plus de 20 ans, et elle s’est dévaluée en Bourse. Depuis, la société a redressé la barre et restauré son image.

Eau potable

Enquête en eaux troubles

Continuer ma lecture

Restauration rapide

Du poulet dopé aux antibiotiques se retrouve incognito dans nos assiettes

Électroménager

Un robot qui aspire... et passe la serpillière!