Grand déballage

Ce que cache le suremballage

Entre les beaux discours promettant la fin du suremballage et la réalité des rayons, la situation dans les commerces romands est contrastée. Comment faire pression pour que les quantités diminuent concrètement? Enquête et pistes.

09 septembre 2025

Laurianne Altwegg

Responsable Environnement

Sandra Imsand

Journaliste, responsable Enquêtes

Menée durant l’été, cette enquête visait initialement à recenser les bons et mauvais exemples de conditionnement afin de dresser un état des lieux du suremballage. Très vite, ces notions se sont révélées éminemment subjectives: ce qui est utile pour l’un est superflu pour l’autre. Mais une chose est sûre: à moins d’être rompue à l’organisation contraignante du «zéro déchet», la clientèle peine à se passer d’emballages.

D’autant qu’ils ont une utilité, comme le rappelle le Conseil fédéral: «Ils protègent le produit, facilitent la manipulation et la logistique, et leur surface permet de donner des informations capitales.» Il note aussi qu’ils occasionnent des atteintes notables à l’environnement qui ont augmenté au cours des dernières décennies du fait de la croissance continue des quantités utilisées. Cela alors que, dans de nombreux cas, leur présence est dictée par des choix marketing ou logistiques, non un réel besoin.

Pour continuer votre lecture

Devenez membre

Rejoignez une association influente, combative, et engagée.

Dès 90 CHF / an

- Se défendre avec les conseils personnalisés du service juridique

- S'informer grâce à nos enquêtes et tests indépendants

- Agir avec des solutions concrètes pour consommer autrement

Eau potable

Enquête en eaux troubles

Continuer ma lecture

Restauration rapide

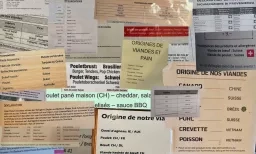

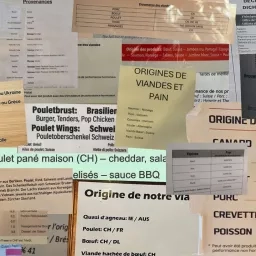

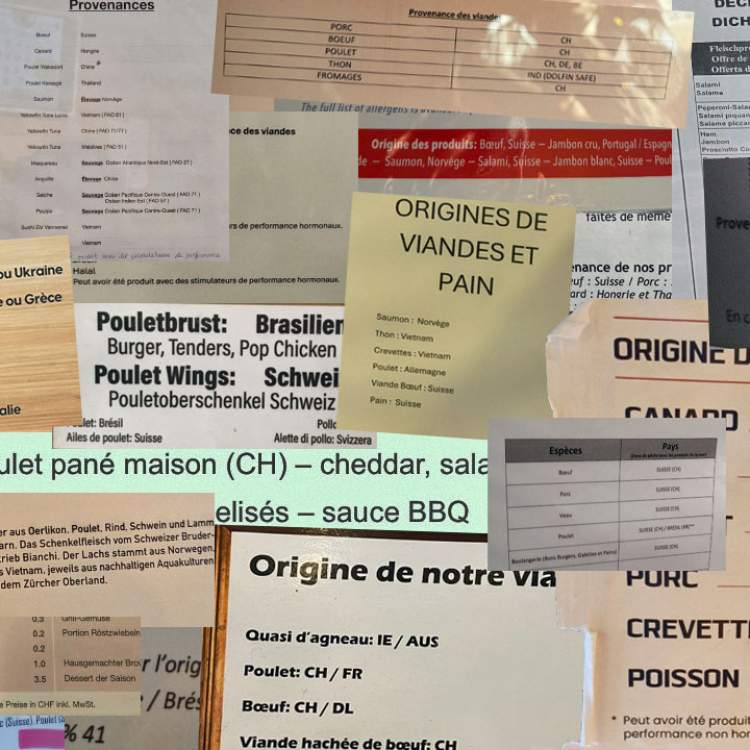

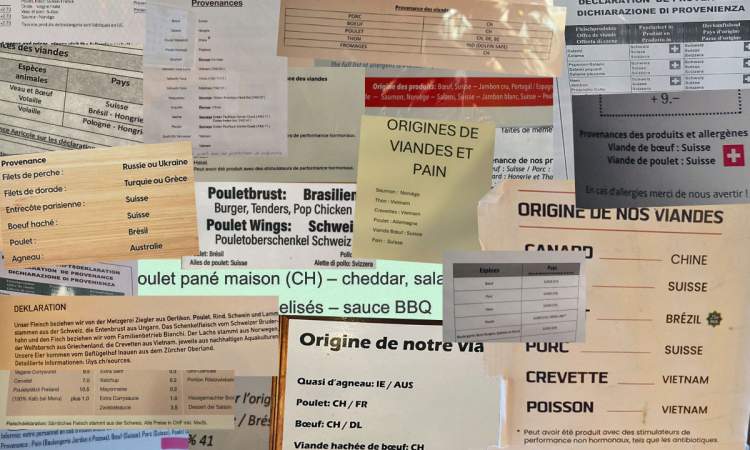

Du poulet dopé aux antibiotiques se retrouve incognito dans nos assiettes

Téléviseur

Au rayon TV, les LG OLED mènent la danse