action

Cet été, renoncez à la bouteille en PET!

La bonne résolution des semaines à venir: remplacer les contenants jetables par d'autres plus durables.

Archive · 03 juillet 2018

Sandra Imsand

Journaliste

Elle fait partie du paysage quotidien, la bouteille en plastique. Pourtant, elle est au coeur des controverses. Ces dernières semaines, aussi bien le Parlement européen que la ville de Montréal ont annoncé vouloir l’interdire dans leurs bureaux et administrations, suivant l’exemple du Rwanda, de Brisbane, en Australie, et dans une moindre mesure, de San Francisco, aux Etats-Unis. En cause, le bilan écologique de ces contenants à usage unique. Une bouteille met 450 ans à se décomposer en microplastiques secondaires, souvent dans les lacs, mers et océans de la planète. L’ONU a ainsi calculé que plus de 80% des déchets dans les eaux sont des plastiques.

En Suisse, la question se pose un peu différemment, car nous recyclons 82% des bouteilles en PET mises en circulation. «Même si on recycle beaucoup, la bouteille en plastique mène à une utilisation inutile de ressources, explique Laurianne Altwegg, spécialiste Environnement à la FRC. D’abord de pétrole pour produire la matière première et ensuite d’énergie pour le recyclage et le transport qui lui sont liés.» L’argument santé est également important. Des chercheurs américains ont récemment testé l’eau de plus de 250 bouteilles de grandes marques et ont retrouvé du plastique dans 93% des échantillons. Dans la mesure où l’étendue des risques pour l’humain est méconnue, de nombreux experts recommandent donc la prudence.

Mais alors, par quoi remplacer une bouteille éphémère? Par une gourde, voyons! Des solutions existent, chacune présentant son lot d’avantages et d’inconvénients. Certains choix sont à recommander, d’autres non.

VERRE | Matériau beau, noble, durable et recyclable à l’infini, le verre pèche par sa fragilité, même si aujourd’hui les gourdes sont fabriquées en borosilicate, plus solide. Malgré tout, la chute peut être fatale. Autre inconvénient, son poids, important pour les plus grands modèles.

INOX | Il a tous les avantages du plastique... sans le plastique. Léger, incassable, l’inox est stable, même s’il peut se cabosser quand il est malmené. Pour maintenir une boisson au chaud ou au froid, il est possible d’acquérir une gourde à double paroi.

ALUMINIUM | Ce métal non stabilisé nécessite une couche de résine, ou un traitement, pour éviter le transfert vers le liquide. Or cette couche peut être constituée de plastique. A déconseiller, donc.

PLASTIQUE SANS BPA | Le bisphénol A est un composé organique utilisé comme antioxydant dans le traitement du plastique et considéré comme un perturbateur endocrinien. De nombreux pays l’ont interdit dans les contenants alimentaires. A la traîne, la Suisse vient tout juste de le bannir des biberons. Cependant, une gourde sans BPA reste une gourde en plastique, et les substances qui ont remplacé le BPA font débat, bien que leurs effets soient encore mal connus. Autant s’abstenir…

RECHERCHE | Face à la problématique du plastique, des scientifiques travaillent sur des alternatives moins dommageables pour l’environnement. Parmi les projets qui pourraient arriver dans nos rayons, les contenants en algues brunes et chlorure de calcium, en bambou ou en d’autres matériaux issus de fruits ou de légumes.

«En Suisse, l’eau du robinet est de qualité irréprochable»

En Suisse romande, ils sont aujourd’hui plus de 200 fontainiers brevetés. Un métier qui remonte à l’époque où l’eau courante n’était pas disponible dans les ménages. Le fontainier était alors chargé d’entretenir les conduites et les fontaines où la population venait puiser l’eau nécessaire à la toilette et la cuisine, abreuver le bétail et laver son linge.

Tombée dans l’oubli avec l’arrivée de l’eau courante dans les maisons, cette profession a vécu un regain d’intérêt spectaculaire en Suisse romande dès le début des années 2000, avec la mise en place par la SSIGE (Société suisse de l’industrie du gaz et de l’eau) d’une formation avec brevet fédéral. Aujourd’hui le fontainier est responsable de la sécurité de l’exploitation et des infrastructures de production d’eau potable. Il connaît les réseaux, la distribution ainsi que l’utilisation de cette denrée. Car oui, l’eau est en une, et indispensable de surcroît. Sylvain Volbert, président de l’Association des fontainiers de Suisse romande, parle avec passion de sa profession. Celui qui se décrit comme un «généraliste de l’eau» rappelle combien il est important de la respecter.

Comment jugez-vous la qualité de l’eau en Suisse?

Elle est de qualité irréprochable, meilleure que l’eau en bouteille, moins chère et plus respectueuse de l’environnement, car elle arrive à votre robinet sans transport routier et sans contenant à recycler ou éliminer. Il est important pour nous fontainiers, mais aussi pour le grand public, de respecter cette denrée précieuse et primordiale à toute vie sur terre. Rappelez-vous cette maxime: 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire (de l’eau)…

Comment la respecter?

C’est lié au comportement de chacun. C’est pourquoi il est important de ne pas culpabiliser le public mais d’aider à comprendre et informer nos concitoyens de l’intérêt général de préserver l’or bleu. Il y a beaucoup de choses que l’on peut faire individuellement, de petits gestes faciles à mettre en place, et d’autres plus lourds, demandant des études scientifiques, techniques, financiers et politiques.

Existe-t-il des différences du goût de l’eau en Suisse?

Oui. Il suffit de voir les gens dans les bois du Jorat (VD) remplir leurs jerricanes aux fontaines pour comprendre que l’eau est une question de goût! Concernant l’eau de source, cela dépend de son parcours à travers les couches géologiques. Dans le Jura, par exemple, elle est réputée assez dure parce qu’elle passe dans des couches calcaires. Au Tessin, elle est plus douce, et c’est également en lien avec les sols qu’elle traverse. L’eau pompée des lacs nécessite tout un processus de potabilisation avant d’être distribuée dans les réseaux, ce qui influence aussi sensiblement son goût.

En parlant de fontaines, comment savoir si l’eau y est potable ou non?

Ceci est propre à chaque réseau de distribution, la meilleure solution consiste donc à poser la question aux personnes responsables. Certaines communes ou distributeurs d’eau ont pris la peine d’afficher sur leur fontaine une plaquette signalant que l’eau est propre à la consommation. S’il n’y a rien d’indiqué, il est toutefois préférable de se renseigner au préalable (un consensus prévoit néanmoins que si rien n’est écrit, l’eau est potable, ndlr) A contrario, si une indication «Eau non contrôlée» ou «Eau non potable» est affichée, il vaut mieux ne pas y toucher, car cela signifie souvent qu’elle provient d’un captage ou d’une source non surveillée. Elle pourrait s’avérer être indigeste.

Et en montagne?

C’est plus délicat à déterminer, car chaque année des personnes souffrent de maux de ventre après avoir bu l’eau des fontaines ou abreuvoirs lors d’une randonnée. Il y a néanmoins des signes dont on peut tenir compte. S’il y a beaucoup d’algues ou une odeur désagréable, il faut s’abstenir. Cela peut signifier la présence d’une pollution provenant, entre autres, de déjections animales.

L’eau est une denrée précieuse, le fait de laisser couler une fontaine d’eau potable n’est-ce pas un non-sens?

Dans un bon réseau, il faut que l’eau se renouvelle rapidement pour éviter tout risque de contamination bactériologique. C’est pourquoi certaines fontaines, placées dans des endroits spécifiques du réseau de distribution d’eau potable, permettent ce renouvellement. Mais il existe aujourd’hui d’autres systèmes intéressants. A Rolle par exemple, l’eau qui s’écoule du bec de la fontaine est non potable et circule en circuit fermé. Mais un bouton pressoir permet de faire couler de l’eau parfaitement consommable. Un système ingénieux qui a permis une économie d’eau conséquente de l’ordre de 80%.

Où trouver de l'eau potable?

Plusieurs initiatives localisent les fontaines et robinets dans les villes. Parmi elle, la société berlinoise Nearest!, qui propose une carte interactive montrant les points d’eau potable pour 185 pays, dont la Suisse. Il n’y a plus aucune raison d’acheter une bouteille d’eau… ou de mourir de soif.

De l’eau, oui, mais du robinet

En Suisse, chaque habitant consomme 127 litres d’eau en bouteille par an. Pourtant, elle est entre 100 et 500 fois plus chère que l’eau du robinet, et elle impacte jusqu’à 1000 fois plus l’environnement. Boire une eau en provenance d’Europe équivaut même à consommer 3,1 décilitres de pétrole. Un véritable non-sens écologique au vu de la qualité et du prix de l’eau du robinet en Suisse. LA

Eau potable

Enquête en eaux troubles

Continuer ma lecture

Restauration rapide

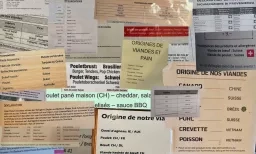

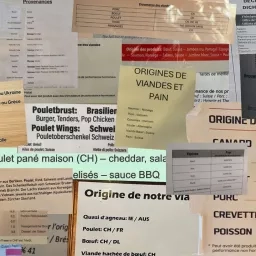

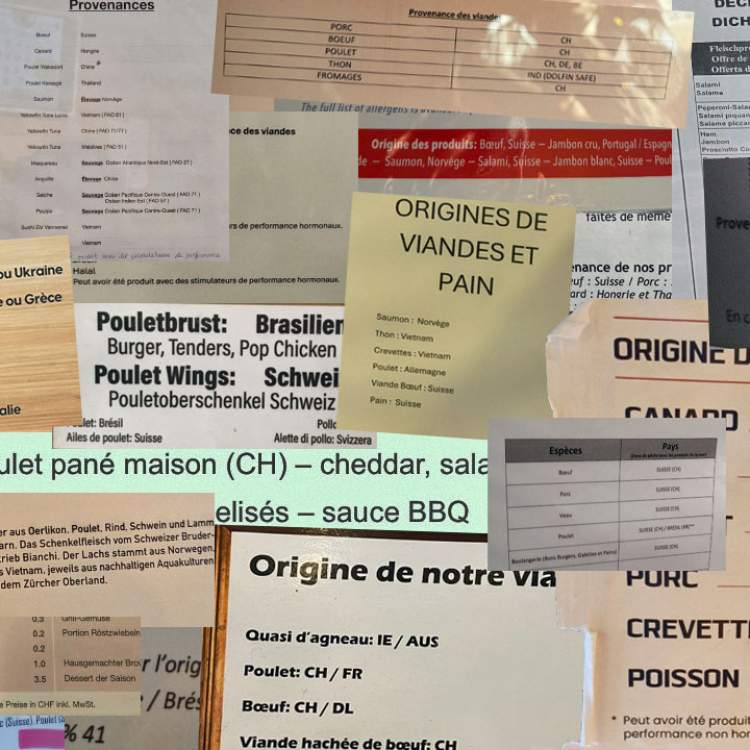

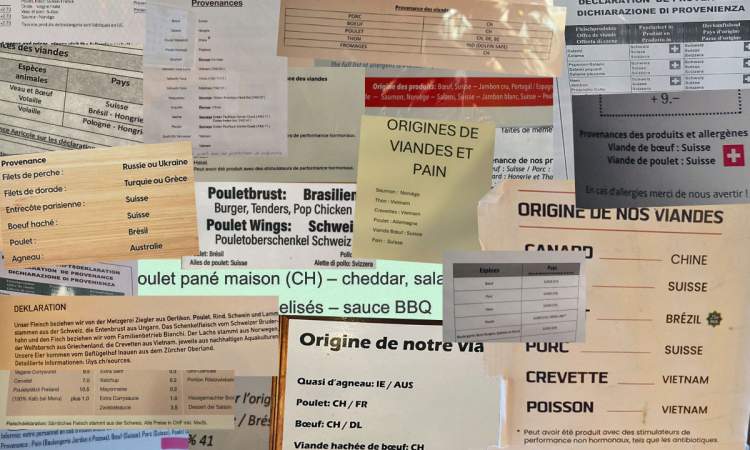

Du poulet dopé aux antibiotiques se retrouve incognito dans nos assiettes

Plats préparés

Le comparatif des risottos